Le fait religieux Introduction Importance du fait religieux dans l’histoire et de la vie des individus : Le fait religieux a toujours …

Familles politiques en Algérie

Avertissement

L’Algérie est un pays où la scène politique est caractérisée par une grande complexité. En effet, la société algérienne est traversée par un magma politico-idéologique composé de différents mouvements politiques et familles de pensées, qu’ils soient légaux ou clandestins, convergents ou contradictoires, structurés en groupes ou portés par des individus. Dresser une typologie de ces courants politiques est une tâche difficile pour la science politique, qui a toujours cherché à classifier ces mouvements en se basant sur leur idéologie, leur organisation ou encore leur base sociale. Cependant, la difficulté réside dans le fait que ces courants politiques sont l’expression de la conflictualité historiquement datée de sociétés différentes, ce qui rend impossible l’obtention d’une typologie similaire des courants politiques dans les différents pays. Ainsi, l’objectif de cette analyse est de mettre en lumière les multiples défis auxquels est confrontée toute tentative de synthèse des courants politiques en Algérie.

Cadre général de l'exercice politique en Algérie

L’Algérie a une histoire politique riche et complexe, marquée par de nombreux événements qui ont façonné l’exercice du pouvoir et l’évolution des courants de pensées politiques dans le pays. Cependant, la nature autoritaire du régime politique, les structures sociales traditionnelles et les rapports de forces à l’intérieur du régime sont autant de facteurs qui rendent difficile la classification des différents courants de pensées politiques en Algérie. Dans ce contexte, l’analyse de l’histoire et des dynamiques politiques est essentielle pour comprendre les enjeux et les défis auxquels sont confrontés les acteurs politiques du pays, ainsi que les différentes interprétations des événements qui ont conduit à la naissance de mouvements d’idées tels que le socialisme, l’islamisme ou le nationalisme algérien.

Contexte historique

Les courants de pensée politiques ne surgissent pas du néant, mais sont plutôt le fruit d’un processus cumulatif d’idées et de pensées partagées par un groupe d’individus. Les idéologies reposent sur une interprétation particulière de l’histoire, et leur étude est donc liée à cette discipline plus que toute autre dans les sciences humaines.

Dans chaque pays, les courants politiques sont façonnés par des conditions sociologiques et politiques spécifiques. En Algérie, par exemple, la vie politique a été profondément influencée par une série d’événements tels que la guerre civile des années 1990 et la crise économique des années 1980. Ces événements ont souvent compliqué la tâche de classer les courants politiques.

Le système politique en Algérie a également été caractérisé par l’absence de véritable pluralisme, ce qui a rendu difficile l’identification et la classification des différents courants politiques.

Ainsi, pour comprendre les courants politiques en Algérie, il est crucial de prendre en compte leur contexte historique. Il est important de se replonger dans l’histoire contemporaine de l’Algérie pour trouver les premières clefs d’analyse et de compréhension. Pour cela, il est recommandé de consulter les articles consacrés aux principaux mouvements politiques en Algérie, tels que histoire de l’opposition algérienne, histoire de la gauche algérienne histoire de l’islam politique en Algérie, histoire de la société civile en Algérie, histoire du mouvement des femmes, histoire du mouvement amazigh.

Il est donc important de prendre en compte le contexte historique de naissance des mouvements d’idées en Algérie pour comprendre la complexité de la situation politique actuelle dans le pays.

Nature du Régime politique

Depuis l’indépendance de l’Algérie en 1962, le pays est gouverné par un régime politique autoritaire. Cela a conduit à une concentration du pouvoir entre les mains d’une poignée de personnes et à une répression politique qui limite les libertés civiles. Cette situation a également réduit l’espace politique pour les partis d’opposition et la société civile, créant une polarisation entre le pouvoir en place et l’opposition.

Les partis politiques en Algérie sont souvent confrontés à des restrictions légales et pratiques qui rendent difficile leur fonctionnement. Ils doivent obtenir une autorisation pour organiser des réunions publiques ou des manifestations, sont soumis à la censure des médias et à la répression des militants politiques. De plus, les partis politiques sont souvent divisés et en lutte pour le pouvoir, ce qui peut rendre difficile la formation d’une opposition cohérente et efficace.

Cependant, malgré ces difficultés, il existe plusieurs courants de pensée politique en Algérie, bien que leur classification précise soit compliquée en raison du manque de démocratie réelle. La nature autoritaire du régime ne permet pas l’exercice libre de toutes activités de la libre pensée, ce qui rend difficile l’identification des principaux groupes qui structurent le paysage politique en dehors du cadre légal imposé par les autorités. Les choix politiques effectués par les tenants de la gouvernance sont souvent le résultat d’un équilibre ou de la prépondérance d’un groupe sur un autre au sein des institutions qui composent le régime politique, l’armée jouant un rôle important dans ce jeu politique.

Les structures sociologiques et anthropolgiques

En Algérie, les courants politiques sont façonnés par des facteurs sociologiques et anthropologiques, tels que l’histoire coloniale, les disparités économiques et sociales, les pratiques culturelles et les croyances. Par exemple, la tension entre les populations autochtones et les colons français a favorisé l’émergence de mouvements nationalistes tels que le FLN, tandis que les pratiques religieuses ont influencé les mouvements islamistes.

Le contexte culturel peut également jouer un rôle important dans la construction de la matrice politique. Les croyances et les valeurs culturelles peuvent influencer les positions politiques des individus et des groupes. Par exemple, dans une société conservatrice, les partis politiques peuvent être plus enclins à adopter des positions conservatrices sur les questions sociales.

Cependant, en Algérie, le caractère psychologique des mouvements politiques est également important. Il convient de noter qu’en Algérie, la culture politique est marquée par l’absence d’une véritable culture de l’Etat. Cette absence a contribué à la formation de mouvements politiques centrés sur des personnalités charismatiques plutôt que sur des idées ou des projets politiques. Ce phénomène est appelé “zaimisme”. Les conflits qui alimentent la scène politique algérienne sont souvent des conflits d’individus plutôt que des conflits de groupes de pensées.

En outre, la structure sociale traditionnelle, telle que les familles élargies, les zaouiyas et les tribus, bien qu’en grande partie disparues dans la pratique, ont laissé leur empreinte dans l’inconscient collectif de la société algérienne. Cette empreinte a influencé la formation de réseaux d’allégeances et la pacification des relations entre le pouvoir et la société, au détriment des organisations modernes telles que les partis politiques.

Ces facteurs sociologiques et anthropologiques ont contribué aux conflits de personnes plutôt que de groupes de pensée dans la scène politique en Algérie. Il est donc essentiel de comprendre ces contextes pour comprendre les raisons de la polarisation politique en Algérie.

En somme, les facteurs sociologiques, anthropologiques et psychologiques ont tous leur rôle à jouer dans la définition des courants politiques en Algérie. Comprendre ces facteurs est crucial pour comprendre la formation, l’évolution et la définition de la scène politique en Algérie.

Rapports de forces à l'intérieur du régime

Il est important de souligner que la mainmise de l’administration sur le champ politique ne signifie pas que les dirigeants sont complètement déconnectés des courants de pensée et des idées qui existent dans la société. Les choix politiques, qu’ils soient économiques ou sociaux, sont souvent le résultat d’un équilibre entre les différents groupes qui composent le système politique, ou de la prédominance d’un groupe sur un autre. Il est donc normal qu’il existe plusieurs courants politiques et de pensée à l’intérieur même du pouvoir.

En Algérie, l’un des courants les plus influents est le nationalo-populisme, représenté par le FLN, parti qui a mené la lutte pour l’indépendance du pays. Depuis l’indépendance en 1962, le FLN a été le parti dominant en Algérie, avec une forte influence sur les institutions de l’État et l’armée.

Cependant, il y a également d’autres courants politiques et de pensée au sein du pouvoir. Certains responsables politiques et militaires ont des liens étroits avec des mouvements islamistes, tandis que d’autres ont des liens avec des mouvements progressistes ou nationalistes.

De plus, le pouvoir en Algérie est souvent divisé en factions qui se disputent le contrôle de certaines institutions clés. Certaines factions cherchent à contrôler les services de sécurité et de renseignement, tandis que d’autres cherchent à influencer les politiques économiques et sociales.

Ces divisions internes ont souvent des conséquences sur la politique étrangère de l’Algérie, ainsi que sur les politiques intérieures. Les factions les plus favorables à l’ouverture économique et à l’intégration régionale ont souvent des positions différentes de celles qui sont plus nationalistes ou protectionnistes.

En somme, il y a une multitude de courants politiques et de pensée au sein même du pouvoir en Algérie, représentant des intérêts et des positions divergentes sur différentes questions. Ces divisions internes ont des répercussions sur la politique étrangère et les politiques intérieures de l’Algérie.

Principaux courants existants

Toutes les raisons cités plus haut, expliquent pourquoi il est difficile de faire une synthèse claire et précise des courants politiques en Algérie. Aussi proposer une méthodologie de classement dans le cas algérien n’est pas une tâche non aisée et peut paraitre même prétentieux, tenant compte du cadre de l’exercice politique en général, et les différents paramètres déjà cités. Malgré ces difficultés il y a des tendances générales qui se dégagent dans la société, et les courants politiques peuvent être classés en plusieurs catégories en fonction de leur idéologie, de leur histoire et de leur positionnement. Voici un aperçu des principaux courants politiques en Algérie :

Nationalisme algérien : Le nationalisme algérien est un courant politique qui a émergé pendant la lutte pour l’indépendance de l’Algérie. Il prône l’unité et l’indépendance nationale, ainsi que la lutte contre le colonialisme et l’impérialisme. Il a été porté notamment par le Front de Libération Nationale (FLN), qui a mené la guerre d’indépendance de 1954 à 1962.

Islamisme : L’islamisme est un courant politique qui prône l’application de la charia (la loi islamique) dans la vie politique et sociale. Il a émergé en Algérie dans les années 1980 et 1990, notamment avec la création du Front Islamique du Salut (FIS). Ce courant a connu une forte montée en puissance dans les années 1990 avant d’être violemment réprimé par le gouvernement, ce qui a déclenché une guerre civile qui a duré jusqu’au début des années 2000.

Socialisme : Le socialisme est un courant politique qui prône la propriété collective des moyens de production et la justice sociale. En Algérie, ce courant a été porté par le Parti de la Révolution Socialiste (PRS), fondé en 1960 par le dirigeant historique de la lutte pour l’indépendance, Ahmed Ben Bella. Le PRS a été dissous en 1977 et remplacé par le Front des Forces Socialistes (FFS), qui est toujours actif aujourd’hui.

Libéralisme : Le libéralisme est un courant politique qui prône la liberté individuelle, le libre marché et la libre entreprise. En Algérie, ce courant a été porté par le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD), fondé en 1989. Le RCD est un parti de centre-gauche qui prône la laïcité et la démocratie.

En plus de ces courants politiques, il existe également plusieurs courants de pensée en Algérie qui ont influencé la vie politique et sociale du pays. En voici quelques exemples :

Panarabisme : Le panarabisme est une idéologie qui prône l’unité politique et culturelle des peuples arabes. Elle a eu une grande influence en Algérie pendant la lutte pour l’indépendance, notamment grâce à l’action du leader égyptien Gamal Abdel Nasser.

Berbérisme : Le berbérisme est un mouvement qui prône la reconnaissance de la culture et de la langue berbères. Il est particulièrement présent en Kabylie.

Féminisme : Le féminisme est un mouvement qui prône l’égalité des sexes. En Algérie, le féminisme a émergé dans les années 1960 et 1970, notamment avec la création de l’Union Nationale des Femmes Algériennes (UNFA).

Proposition de classement

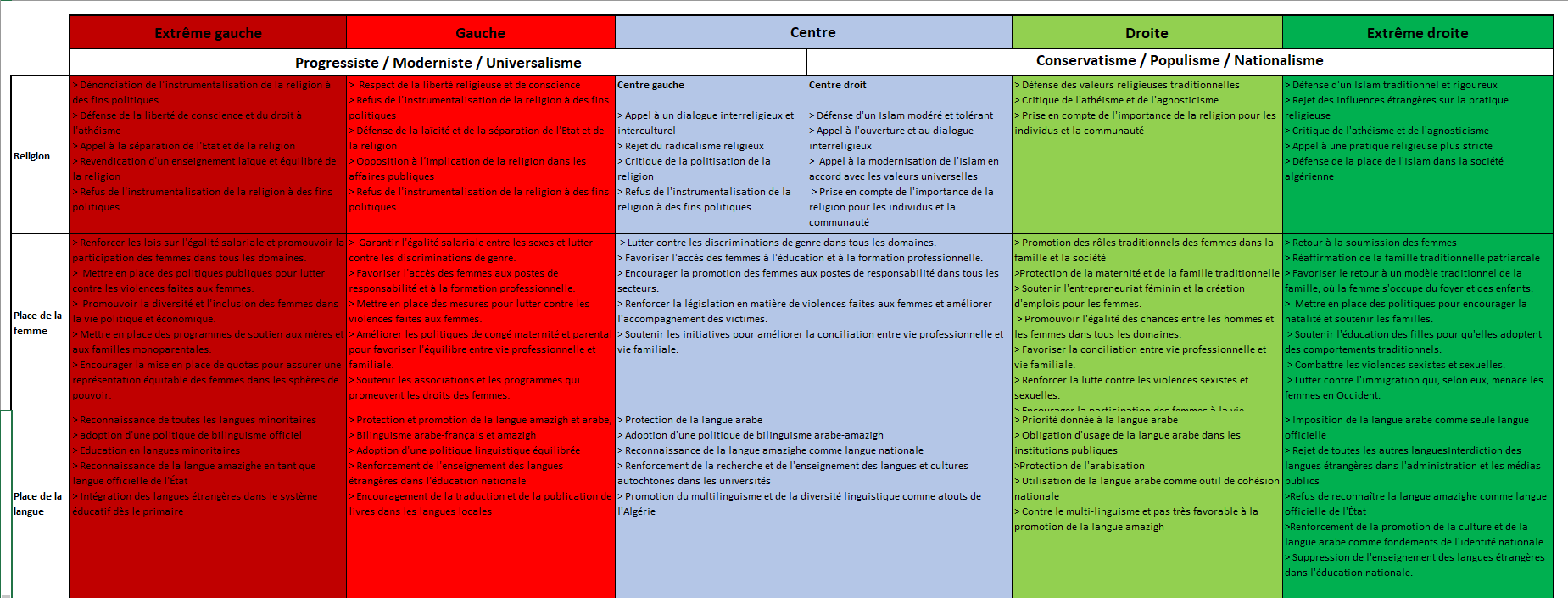

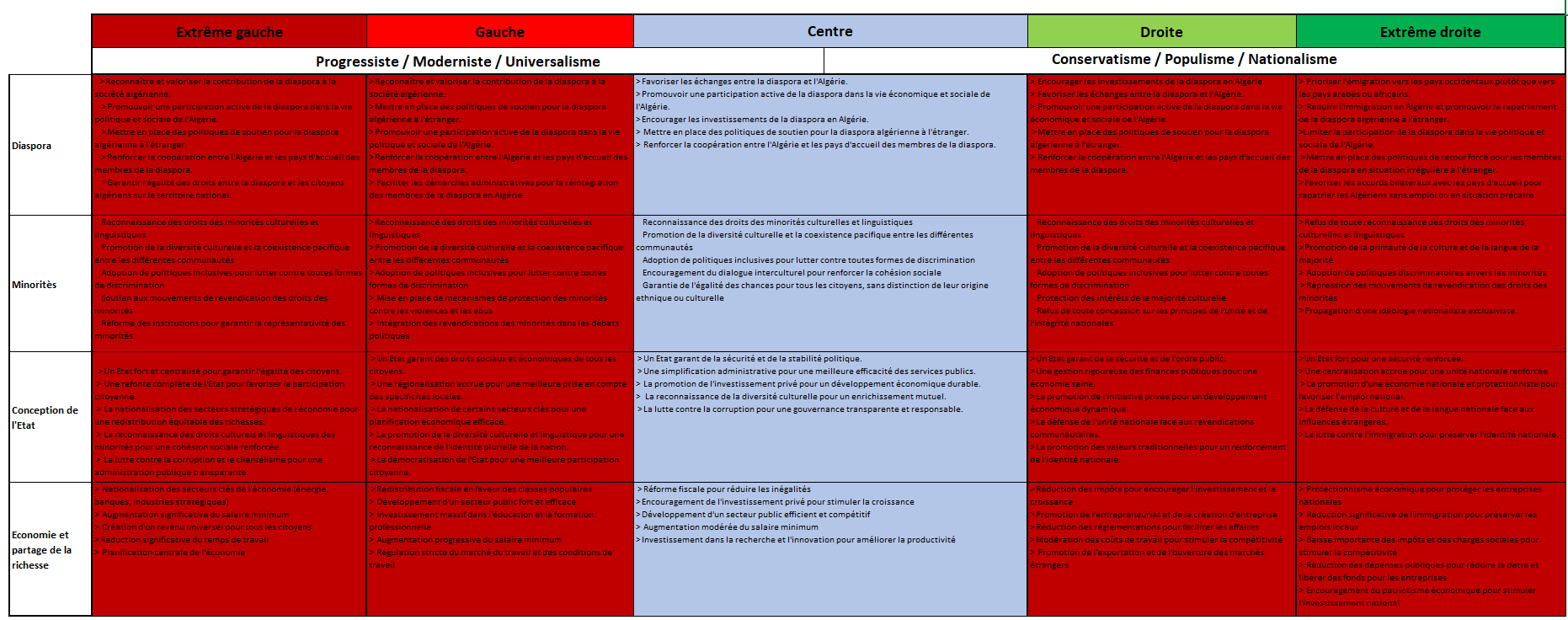

L’équipe de PRISMA s’est lancée dans un défi ambitieux : classer les principaux partis politiques, mouvements politiques et personnalités publiques en Algérie. Pour mieux comprendre les courants politiques dans le pays, ils ont choisi une méthodologie de classement, mais il est important de souligner que tout classement est nécessairement réducteur et simplificateur. Il est important de garder à l’esprit la complexité et la diversité des courants politiques en Algérie, ainsi que les dynamiques en constante évolution de la vie politique du pays.

Cependant, malgré les limites de la méthodologie de classement, certaines approches peuvent être proposées pour mieux comprendre les différentes positions politiques en Algérie. L’équipe PRISMA a retenu une méthode qui consiste à utiliser une boussole politique et une matrice politique pour représenter les courants politiques dans le pays.

Une boussole politique est un outil qui permet de situer une personne ou un groupe sur un axe idéologique en répondant à des questions sur des questions politiques, économiques, sociales et culturelles. Les boussoles politiques peuvent varier selon les pays et les contextes politiques, mais elles ont généralement en commun plusieurs axes.

PRISMA a développé une boussole politique adaptée au contexte politique de l’Algérie. Cet outil facilite la compréhension des différences et des similitudes entre les différents courants de pensée, et permet d’identifier les tendances politiques dominantes dans le pays. De plus, cette boussole politique offre la possibilité de comparer les différents courants politiques en Algérie, permettant ainsi une meilleure compréhension de leurs différences et similitudes, ainsi que des alliances possibles entre certains d’entre eux.

L’utilisation d’une boussole politique et d’une matrice politique pour représenter les courants politiques en Algérie présente plusieurs avantages :

Visualisation des positions politiques : La boussole politique et la matrice politique permettent de visualiser les positions politiques des différents courants en Algérie, ce qui facilite la compréhension des différences et des similitudes entre eux. Cela permet également de mieux comprendre les enjeux politiques et les positions des différents partis politiques.

Identification des tendances politiques : La boussole politique et la matrice politique permettent également d’identifier les tendances politiques dominantes en Algérie. Cela permet de mieux comprendre les évolutions politiques et les changements de tendances dans le pays.

Comparaison des courants politiques : La boussole politique et la matrice politique permettent de comparer les différents courants politiques en Algérie. Cela permet de mieux comprendre les différences et les similitudes entre eux, ainsi que les éventuelles alliances possibles entre certains courants politiques.

Aide au choix politique : La boussole politique et la matrice politique peuvent également être un outil pour aider les électeurs à se positionner politiquement et à choisir leur candidat ou leur parti politique en Algérie. En effet, cela permet de mieux comprendre les positions politiques des différents partis et de choisir celui qui correspond le mieux à leurs convictions.

Favorisation du débat politique : La boussole politique et la matrice politique peuvent également favoriser le débat politique en Algérie. En effet, cela permet aux différents acteurs politiques de mieux comprendre les positions de leurs adversaires et de mieux argumenter en faveur de leur propre position.

En somme, bien qu’il y ait des limites inhérentes à tout classement, l’utilisation de la boussole politique et de la matrice politique pour représenter les courants politiques en Algérie présente plusieurs avantages pour mieux comprendre les positions politiques, identifier les tendances politiques, comparer les courants politiques, aider au choix politique et favoriser le débat politique.

Références bibliographiques

المراجع الببليوغرافية

- Gabriel Camps . Les Berbères : Mémoire et identité Poche –Edition Barzakh 2007

- Hassane Benamara. Une mythologie. L'harmattan 2022 berbère

- Jean Rieucau, Mohamed Souissi. Le zaouïa au Maghreb - Entre le religieux et le tourisme rituel. Le cas de la zaouïa de Sidi El Kantaoui (Tunisie) . L'harmattan 2016

- Lacoste-Dujardin Camille, Dictionnaire de la culture berbère en Kabylie. Edif 2000. 2005

- Gilbert Meynier. L'Algérie des origines De la préhistoire à l'avènement de l'islam. Edition Barzakh 2016

- Mohamed ATTAF. De la Numidie antique à l'Algérie. Hibr. 2021

- Histoire générale de l'Algérie. L'Algérie médiévale. Sous la direction de Houari TOUATI. Zaytun 2014

- L’unité cyclique de la vie ritualisée des femme kabyles dans la société traditionnelle Makilam

- FROBENIUS L. VON., Volksmärchen der Kabylen, Iéna, E. Diederichs, 1922, 3 vol.

- Amagar n Tefsut : l’accueil du printemps en Kabylie. Rachid Oulebsir. Le matin d'Algérie. 19 mars 2016

- H. Camps-fabrer, “Génie”, Encyclopédie berbère, 20 | 1998, 3023-3036.

- Gurzil G. Camps p. Encyclopedie berbere. Pages. 3258-32591824

- Kabylie : Cosmogonie D. Abrous and S. Chaker. Encyclopédie Berbère, 26-2004

- Mythologie Kabyle

- Du Donatisme au Maraboutisme. Ramdane Lasheb. La dépêche de Kabylie, 24 avril 2008.

- Réflexions sur la mascarade de Achoura

- Le vocabulaire des animaux (I). M.A Haddadou, Dépêche de Kabylie.14 juin 2006.

Dernières publications

Ordre Social algérien Introduction Le tribalisme est une notion qui fait référence à l’organisation sociale basée sur l’appartenance à une tribu ou …

Ordre Social algérien Introduction La place de la femme dans l’ordre social et les structures sociales a été historiquement marquée par des …

Observatoire de la transformation sociale en Algérie Etat de la société Introduction Indicateurs socio-économiques Les indicateurs économiques et sociales, comme le niveau …